Миофасциальный болевой синдром включает симптомы вовлечения сенсорной, моторной и вегетативной систем, его развитие связано с наличием миофасциальных триггерных точек, которые при пальпации определяются в виде отдельных участков уплотнений в скелетных мышцах. На основании клинических признаков выделяются активные и латентные точки. Активные точки проявляют себя болью, которая существует провоцирующих воздействий, как в месте их наличия, так и на удалении (отражённой), местными вегетативными нарушениями, которые определяются при пальпации.

Рисунок 2 Расположение миофасциальных триггерных точек (Davidparmenter)

Клиническая значимость латентных миофасциальных триггерных точек определяется нарушением двигательных функций (мышечная слабость, тугоподвижность, ограничение объёма движений). Пассивные триггерные точки встречаются значительно чаще, чем активные (D. G. Simons, J. G. Travell, L. S. Simons, 1998).

Гистологическое исследование мышечной ткани триггерных точек выявляет структурные признаки стойкого сокращения мышц в виде высвобождения кальция из саркоплазматического ретикулума ввиду интенсивного воздействия нервных импульсов и генерации потенциалов действия. Другие патологические находки указывают на стойкое состояние повышенной активности/сокращения мышц (укорочение саркомеров, деградация белков, отёчность митохондрий и мышечных волокон), что соответствует метаболическому стрессу с истощением запасов АТФ.

Однозначного описания механизма появления миофасциальных триггерных точек к настоящему времени не существует. Появление триггерных точек связывают с избыточной нагрузкой на мышцу, травмами и психологическим стрессом. В качестве примера — появление боли во время интенсивной физической нагрузки с нарушением принципов эргономики.

Предполагается определённый порог воздействия данных факторов, после которого возникают миофасциальные триггерные точки, а также фоновые состояния, оказывающие влияние на данный порог.

Существование миофасциальных триггерных точек поддерживается механизмами положительной обратной связи. Краткое описание классических представлений о компонентах этого «порочного круга» приводится ниже.

Рисунок 3 Патогенетические механизмы образования триггерных точек

Несмотря на многочисленные патофизиологические объяснения наличия миофасциальных триггерных точек, попытки выявления их при помощи визуализационных или электрофизиологических исследований не дают гарантированного результата, ввиду этого, понятие триггерной точки остаётся преимущественно клиническим.

Роль воспалительных изменений

Воспаление структур нервной системы как причина боли обсуждалось в XIX веке, однако возможности научного обоснования этой гипотезы в это время были ограничены. Quintner и Cohen, 1994 предположили, что триггерные точки являются областью вторичной гипералгезии, возникающей в в структурно и физиологически интактных мышцах. По мнению авторов, причиной боли может быть сенситизация аксонов нервов, возможно, посредством воспаления. Последующие исследования подтвердили эту гипотезу. Местное воспаление периферических нервов вызывает эктопическое повышение чувствительности к механическим стимулам со спонтанной генерацией потенциалов действия в отдельных (но не во всех) ноцицепторах, имеющих связь с воспалённым нервом (Bove G. M. Ransil B. J. 2003, Bove G. M. 2009). Ожидается, что эти изменения приводят к формированию участков нейрогенного воспаления и, возможно, сенситизации иннервируемых мышц. В случае подтверждения этого механизма, он может использоваться для объяснения развития хронической мышечной боли.

Роль дегенеративных изменений

В классической работе Simons D. G, Travell J. G. (1998,2005) «Миофасциальные боли и дисфункции. Руководство по триггерным точкам.» указывается на развитие боли при формировании трещин фиброзного кольца межпозвонкового диска, а также раздражении концевых пластинок тел позвонков. При этом, механизмом такой боли предполагается склонность к развитию спазма мышц, иннервируемых корешками повреждённого сегмента.

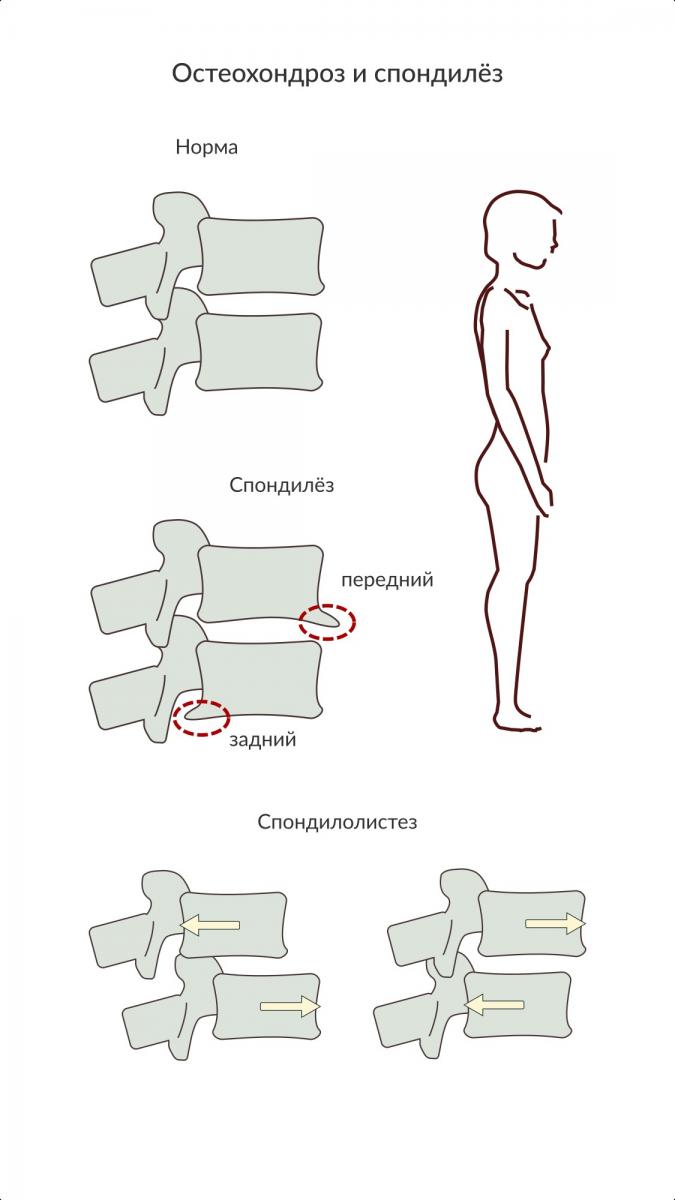

Рисунок 4 Дегенеративные изменения тел позвонков

В исследовании (Jarvik, J. G. Hollingworth, W. 2005) указывается, что основным фактором развития боли в спине является депрессия, а не дегенеративные изменения позвоночника. Среди последних, наибольшей значимостью для развития боли обладали грыжи межпозвонковых дисков и признаки воздействия на корешки спинного мозга.

В исследовании (Jarvik, J. G. Hollingworth, W. 2005) указывается, что основным фактором развития боли в спине является депрессия, а не дегенеративные изменения позвоночника. Среди последних, наибольшей значимостью для развития боли обладали грыжи межпозвонковых дисков и признаки воздействия на корешки спинного мозга.

В современных крупных исследованиях указывается на недостаточность данных в отношении связи выраженности дегенеративных изменений и интенсивности боли в спине. В обзоре 33-х исследований с участием > 3110 пациентов без жалобы на боль в спине на момент исследования и в анамнезе была показана большая распространённость дегенеративных изменений (Brinjikji, W. Luetmer, P. H. 2015).

Распространённость дегенеративных изменений нарастает с возрастом, что позволяет их считать нормальным проявлением старения. При этом, практика проведения МРТ позвоночника без назначения врача является распространённой в платной медицине. Нередко, основной задачей, которую платный пациент ставит перед врачом, является интерпретация уже полученных результатов исследования.

Принимаясь за решение задачи, необходимо понимать, что пациенты со значимыми нарушениями — спинальные стенозы, патологические переломы, опухоли позвоночника направляются к профильным специалистам — травматологам-ортопедам и нейрохирургам, неврологу остаётся рассуждать о менее значимых находках.

Ниже приводится набор признаков дегенеративного изменения позвоночника, позволяющих проводить более осознанную оценку результатов МРТ исследования.

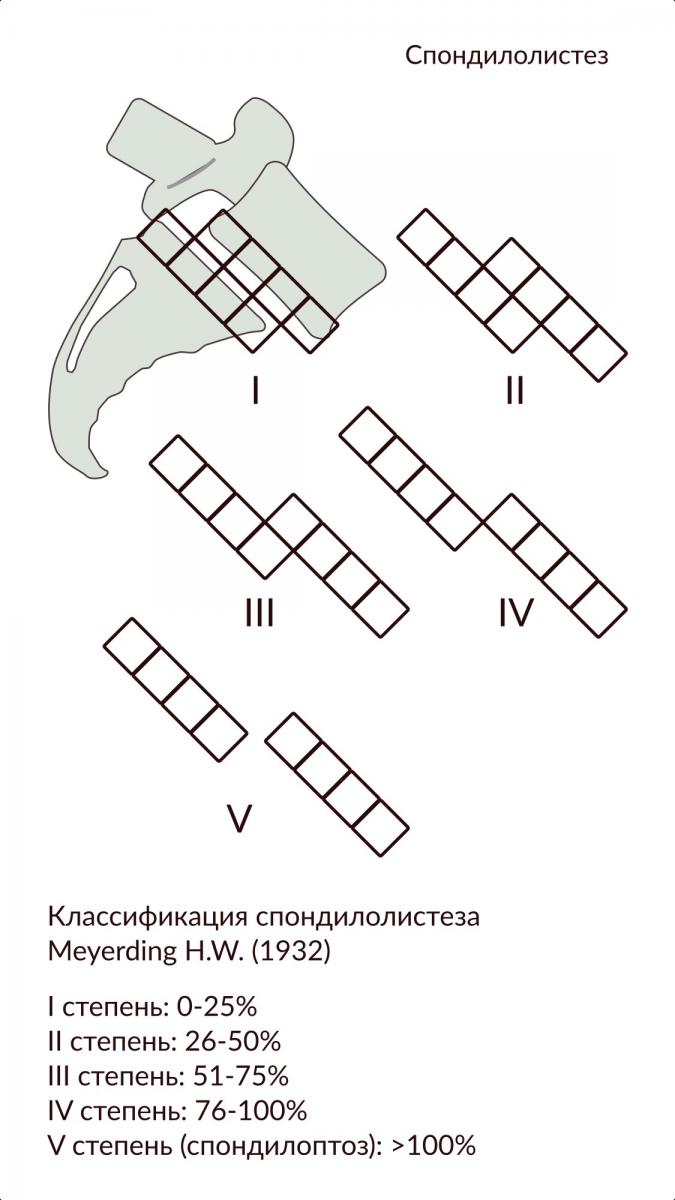

Рисунок 5 Классификация спондилолистеза

Таблица 1 Результаты МРТ исследования, используемые для оценки тяжести дегенеративных повреждений (Benneker, L. M. Heini, P. F. 2005)

|

Баллы |

Интенсивность сигнала на T2 |

Материал диска, выходящий за границы позвонка |

Форма пульпозного ядра |

Трещина фиброзного кольца |

Изменения по типу Modic |

Целостность замыкательных пластинок |

Остеофиты |

|

0 |

Норма |

Нет |

Круглое/овальное |

Интактное |

Норма |

Интактны |

Нет |

|

1 |

Умеренное снижение |

Выпячивание |

Выпячивание в фиброзное кольцо |

Концентрические трещины |

Тип I |

Изолированные дефекты |

Краевые |

|

2 |

Выраженное снижение |

Протрузия |

Распространение в наружную часть фиброзного кольца |

Радиальные трещины |

Тип II |

Грыжа Шморля <5 мм |

Прерывающиеся |

|

3 |

Отсутствие сигнала |

Экструзия/секвестрация |

Распространение за пределы фиброзного кольца |

Поперечные трещины |

Тип III |

Грыжа Шморля >5 мм |

Непрерывные столовидные остеофиты |

В противоположность этому, в нескольких сообщениях указывается, что у пациентов с болью в спине нет явных дегенеративных изменений в межпозвонковых дисках по данным визуализации (Takatalo, J. Karppinen, J. 2011). На основании результатов обзора (Chou, D. Samartzis, D. 2011) указывается на неоднородность результатов исследований связи выраженности дегенеративных изменений межпозвонковых дисков на МРТ с характеристиками хронической боли в спине.

Ввиду отсутствия данных об эффективности хирургического лечение дегенеративных изменений, не рекомендуется рутинное проведение МРТ пациентам с хронической болью в спине, принятие решения о проведении операции только на основании выраженности изменений на МРТ.

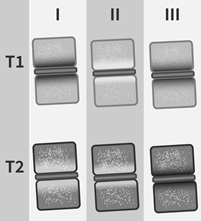

Рисунок 6 Схема изменений МРТ-сигнала замыкательных пластинок тел позвонков по Modic (1988)

Таблица 2 Классификация дегенеративных изменений концевых пластинок позвонков Modic

|

Тип |

T1-ВИ |

T2-ВИ |

Описание |

|

I |

Низкая интенсивность |

Высокая интенсивность |

Отёк и воспаление костного мозга |

|

II |

Высокая интенсивность |

Изо или высокая интенсивность |

Ишемия костного мозга; жировая дегенерация костного мозга |

|

III |

Низкая интенсивность |

Низкая интенсивность |

Склероз субхондральных областей |

Таблица 3 Классификация дегенеративных изменений межпозвонковых дисков Pfirrmann

|

Степень |

Структура |

Различия пульпозного ядра и фиброзного кольца |

Интенсивность сигнала |

Высота межпозвонкового диска |

|

I |

Гомогенная, ярко белого цвета |

Отчётливые |

Гиперинтенсивный, или изоинтенсивный по отношению к ликвору |

Нормальная |

|

II |

Неоднородная с или без горизонтальных полосок |

Отчётливые |

Гиперинтенсивный, или изоинтенсивный по отношению к ликвору |

Нормальная |

|

III |

Неоднородная серая |

Неотчётливые |

Промежуточный |

Нормальная или немного сниженная |

|

IV |

Неоднородная от серой до чёрной |

Утрачены |

Промежуточный или гипоинтенсивный |

Нормальная или умеренно сниженная |

|

V |

Неоднородная чёрная |

Утрачены |

Гипоинтенсивный |

Спавшееся пространство диска |

Рисунок 7 Грыжи и протрузии межпозвонковых дисков

.jpg)

Концепция «смешанной» боли

Часто у одного пациента боль имеет характеристики ноцицептивной и невропатической одновременно. На практике, свидетельством отсутствия чёткой границы являются лишь количественные различия в наиболее распространённом опроснике оценки невропатического компонента боли painDETECT (R. Freynhagen, R. Baron, 2006). Наличие субъективного ощущения боли может возникать в отсутствии признаков обеих видов болей.

Наиболее актуально сочетание клинических признаков у пациентов с хроническим течением боли. Предполагается изменение реактивности нервной системы, при этом возникают условия для изменённой реакции систем, осуществляющих болевую чувствительность, что приводит к длительной гипервозбудимости ноцицептивной системы.

Существуют теоретический конструкт объединяющий вклад в ощущение боли центральных и периферических отделов ноцицептивной системы — концепция «нейроматрикса». Она была предложена Рональдом Мелзаком в 1999 г. как дополнение широко известной теории воротного контроля боли (R. Melzack, P. D. Wall. 1965).

Нейроматрикс определяют обширную сеть нейронов, образующих функциональные петли между задними рогами спинного мозга, структурами ствола головного мозга, таламусом, префронтальной, сенсорной и моторной корой, подкорковыми ядрами, гипоталамо-гипофизарным комплексом и гиппокампально-лимбической системой.

Формирование связей ″нейроматрикса″ генетически предопределено, они предназначены для обработки информации, необходимой для формирования схемы тела. Нейронные петли формируют 3 основных компонента нейроматрикса – 3 «нейромодуля», в которых происходит одновременная параллельная обработка афферентных импульсов (Баринов А. Н. 2013).

Нейромодули соответствуют 3 главным психологическим компонентам болевого ощущения:

- сенсорно-дискриминативный (сенсорный);

- аффективно-мотивационный (аффективный);

- оценочно-познавательный (когнитивный).

Предполагается возможность изменения свойств нейроматрикса посредством воздействий на когнитивные компоненты восприятия боли (обучение, психотерапия).

Рисунок 9 Афферентные и эфферентные факторы функционирования нейроматрикса

Клинические характеристики распространённых миофасциальных болевых синдромов

Цервикалгия

Наряду с люмбалгией, наиболее распространённый на амбулаторном приёме болевой синдром (распространённость в общей популяции 10–20%, сходно с болью в пояснице). Наряду с болью, пациенты ощущают скованность в шее. Часто боль из шеи распространяется в плечо (цервикобрахиалгия), межлопаточную область, голову (цервикокраниалгия/цервикогенная головная боль).

Обследование пациента

При осмотре пациента фиксируется положение головы и её подвижность при свободном поведении, ходьбе. При исключении травматического происхождения боли в шее с высокой опасностью перелома, проводится оценка объёма движений в шее. Нормальный объём движений:

- вращение — 90 º;

- наклон в сторону — 45 º;

- наклон кпереди до 60 º;

- разгибание (наклон кзади) — 75 º.

Нарушения вращения преимущественно связаны с патологией верхних сегментов — С1–3, сгибания и разгибания — нижних С4–7.

При пальпации оценивается тонус и болезненность паравертебральных мышц шейного отдела позвоночника и мышц плечевого пояса, миофасциальные триггерные точки нередко располагаются по выйной линии на затылке или в месте крепления височной мышцы на черепе.

Типичными местами расположения триггерных точек является ремённая мышца головы, верхняя порция трапециевидной мышцы.

Guzman J, Haldeman S, 2008

I степень — нет признаков значимой патологии, незначительное влияние симптомов на повседневную активность

II степень — нет признаков значимой патологии, возможно влияние на повседневную активность

III степень — боль в шее в сочетании с неврологическими нарушениями (радикулопатия)

IV степень — боль в шее в сочетании со значимой патологией (например, переломы позвонков, миелопатия, новообразования, инфекционные поражения позвоночника

Дифференциальный диагноз боли в шейном отделе позвоночника

Боль в верхней части шеи может быть проявлением менингеального синдрома (как правило, не изолированным — других симптомов состояния: нарушений сознания, головной боли, тошноты и рвоты, достаточно, чтобы предположить его до того, как потребуется оценка природы боли в шее). Повторные боли в верхней части шеи при переходе пациента в вертикальное положение возникают при ортостатической гипотензии.

Боль в шейном отделе позвоночника может быть проявлением висцеральной патологии: стенокардии/инфаркта миокарда, заболеваний пищевода. Дискомфортные ощущения в шее сопровождают соматизированные, иногда являясь их единственным проявлением.

Характерной особенностью мышечной боли в шее является задняя локализация и сочетание с ограничениями движений (как по субъективной оценке пациента, так и выявляемых объективно).

Необычное для мышечно-скелетной боли сочетание симптомов со стационарным или прогрессирующим течением — показание к исключению опухолей структур шейного отдела позвоночника, мышц, а также органов дыхания или пищеварения (гортани, трахеи, языка, глотки).

Боль в шее может быть первым проявлением экстрапирамидных заболеваний: дистоний и паркинсонизма. В последнем случае, длительное течение боли в шее в виде изолированного симптома возможно только в случае болезни Паркинсона ввиду медленного развития симптомов и начала с двигательных расстройств.

Вовлечение суставов шейного отдела позвоночника в воспалительные изменения при диффузных заболеваниях соединительной ткани может быть ещё одной причиной боли в шее.

Цервикогенная головная боль

Анатомическая возможность цервикогенной головной боли объясняется связью чувствительных рецепторов костно-мышечных структур С2-С3 верхних шейных сегментов с чувствительным ядром тройничного нерва (тригеминоцервикальная система), распространяющимся в каудальном направлении до C3–4 сегментов спинного мозга.

Цервикогенная головная боль, как правило, односторонняя, латерализация меняется редко. Связь с системной тройничного нерва объясняет часто развитие иррадиации в анатомические структуры головы: глаз, нижнюю челюсть на стороне боли.

Более подробно о цервикогенной головной боли на соответствующем разделе сайта.

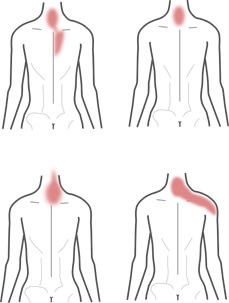

Рисунок 10. Наиболее распространённые области распространения мышечной боли в шее

Корешковая боль в шее

Основным отличием корешковой боли в шее от мышечно-скелетной являются признаки невропатического характера боли — онемение и покалывание конечностей, при длительном течении — субъективное ощущение слабости или парезы, выявляемые при осмотре.

Наиболее часто сдавление спинного мозга и его корешков происходит в нижней части шейного отдела позвоночника. Позвоночный канал там более узкий. Так, радикулопатия корешка С7 составляет до 70% случаев всех шейных радикулопатий, С6 — 20%; оставшиеся 10% — C5, C8, Th1.

Разгибание позвоночника ещё больше сужает позвоночный канал, поэтом, часто сопровождается ухудшением симптомов поражения корешков и спинного мозга. Эта анатомическая особенность используется в тесте Спурлинга (Spurling's maneuver) — давление на голову пациента, находящуюся одновременно в состоянии разгибания и бокового сгибания.

Таблица 4 Красные флажки у пациентов с болью в шее и их клиническая значимость

|

Симптом или находка |

Клиническая значимость |

|

Недавняя значимая травма шеи |

Повышается вероятность перелома шейных позвонков |

|

Неврологические нарушения, указывающие на вовлечение спинного мозга (слабость мышц конечностей, трудности при ходьбе, нарушения функции мочевого пузыря и кишечника) |

Повышается вероятность сдавления спинного мозга |

|

При сгибании шеи возникает парестезия, сходная с ощущением от удара током (феномен Лермитта) |

Указывает на сдавление спинного мозга на шейном уровне или рассеянный склероз |

|

Лихорадка или дрожь |

Указывает на инфекционное заболевание |

|

Инъекционное введение наркотиков или лекарств |

Повышается вероятность инфекционного поражения межпозвонковых дисков |

|

Иммуносупрессия |

Повышается вероятность инфекционных осложнений |

|

Длительное лечение глюкокортикоидами |

Повышается вероятность инфекционных осложнений и компрессионного перелома |

|

Необъяснимая потеря массы тела |

Может указывать на опухоль |

|

Онкологические заболевания в анамнезе |

Повышает вероятность метастатического поражения шейного отдела позвоночника |

|

Головная боль, боль в плече и поясе нижних конечностей, зрительные нарушения у пожилых пациентов |

Указывает на ревматологическое заболевание (ревматическая полимиалгия, гигантоклеточный артериит). |

|

Боль по передней поверхности шеи |

Указывает на причины, не связанные с позвоночником, например, стенокардию |

Точность клинического выявления корешковых симптомов повышается при использовании дополнительных тестов: дистракционного теста (уменьшение боли при вытягивании головы вдоль оси тела), теста сжимания руки (сдавление плеча с силой 6–8 кг вызывает умеренную корешковую боль) (Thoomes, E. J.van Geest, S. 2018).

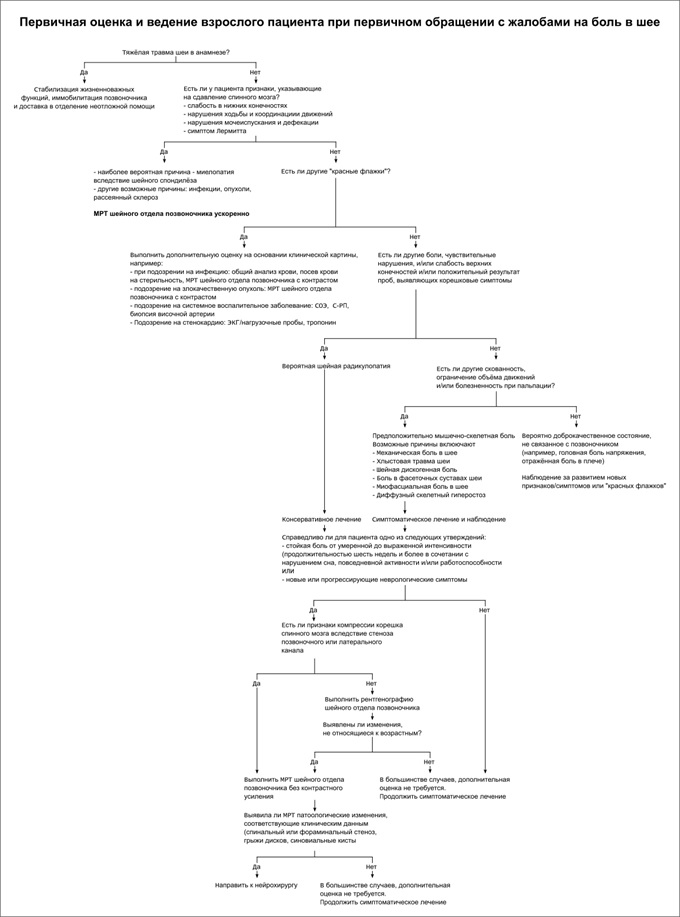

Рисунок 11. Первичная оценка и ведение взрослого пациента при первичном обращении с жалобами на боль в шее

Таблица 5 Признаки поражения нижних шейных и верхнего грудного корешков

по Левин О. С. Макотрова Т. А. Вертеброгенная шейная радикулопатия, 2014 с дополнениями по Grinberg M. S. Handbook of Neurosurgery. 2010

|

Признаки\Корешки |

С5 |

С6 |

С7 |

С8 |

Th1 |

|

Локализация боли |

Наружная поверхность плеча, медиальная часть лопатки |

Боковая поверхность предплечья и кисти, I и II пальцы |

Задняя поверхность плеча и предплечья до II и III пальцев |

Внутренняя поверхность предплечья и кисти до IV и V пальцев |

Внутренняя поверхность плеча и предплечья до подмышечной области |

|

Снижение чувствительности |

Верхняя часть наружной поверхности плеча (над дельтовидной мышцей) |

I и II пальцы, боковая часть кисти и предплечья |

I и III пальцы, задняя поверхность кисти и предплечья |

IV и V, внутренняя поверхность кисти и предплечья |

Внутренняя поверхность плеча и верхней части предплечья, подмышечная впадина |

|

Сниженный рефлекс |

Рефлекс с двуглавой мышцы |

Рефлекс с двуглавой мышцы |

Рефлекс с трёхглавой мышцы |

Нет |

Нет |

|

Парез |

Отведение и наружная ротация плеча, частично, сгибание предплечья |

Сгибание и внутренняя ротация предплечья, частично, сгибание кисти |

Разгибание плеча, разгибание кисти и пальцев, частично, сгибание кисти |

Сгибание и разведение пальцев |

Разведение пальцев |

|

Возможная локализация грыжи диска |

С4–5 |

С5–6 |

С6–7 |

С7-Th1 |

Th1-Th2 |

Естественное течение корешковой боли в шее в большинстве случаев доброкачественное. По данным (Wong, J. J. Côté, P. 2014), существенное улучшение состояния отмечается в первые 4–6 месяцев с начала симптомов. Продолжительность времени до полного восстановления находится в пределах 24–36 месяцев приблизительно у 83% пациентов. У пациентов, которым положены компенсационные выплаты, отмечается худший прогноз.

Стеноз позвоночного канала

Одним из доводов в пользу проведения МРТ пациентам с клиническими проявлениями компрессии корешков является сопутствующее наличие стеноза позвоночного канала с условиями для компрессии спинного мозга. Цервикальная миелопатия развивается у 5–10% пациентов с выявленным спондилёзом.

Она не имеет единого набора клинических симптомов, возможно любое сочетание следующих из списка (Levin, K. 2021).

:

- Боль в шее, надключичной области, плече, часто с иррадиацией в руки

- Онемение или парестезии в руках. Распределение нарушений чувствительности может соответствовать дерматомному типу, часто предшествует жалобам на нарушение тонких движений в руках.

- Нарушение ходьбы обычно по типу спастической походки

- Нарушение болевой и мышечно-суставной чувствительности, которое, в соответствии с законом эксцентрического расположения длинных проводников Ауэрбаха-Флатау в начале отмечается в ногах, затем распространяется в краниальном направлении. Эти нарушения могут усугублять нарушения ходьбы

- Слабость в нижних конечностях в сочетании с пирамидными знаками: оживление рефлексов с патологическим расширением рефлексогенных зон, симптом Бабинского/клонноидный рефлекторный ответ при вызывании коленных и ахилловых рефлексов, спастичность. Примечательно отсутствие пирамидных знаков и оживления рефлексов в случае компрессии спинного мозга у пациентов с сопутствующей выраженной дистальной полиневропатией, что существенно затрудняет интерпретацию развития тетрапареза.

- Признаки поражения нижнего мотонейрона в верхних конечностях: слабость, гипотрофия/атрофия мышц, распределяющиеся по миотомному типу (чаще в С5–7), угнетение глубоких рефлексов.

- Нарушения мочеиспускания и дефекации: императивное недержание, задержка/недержание

- Симптом Лермитта — сгибание шеи вызывает ощущение удара электрическим током в шее с распространением в руки

Хлыстовая травма шеи

Одной из наиболее опасных причин боли в шее — травмы шейного отдела позвоночника, включая хлыстовые травмы шеи. Хлыстовая травма определяется как повреждение структур шеи по механизму «ускорение-замедление», при котором происходит внезапное разгибание и сгибание шеи. Принято считать, что это механическое воздействие приводит к перенапряжению или растяжению связочного аппарата шеи.

«Сгибание-разгибание» может быть причиной повреждения межпозвонковых суставов, дисков и связок; мышц шеи и/или нервных корешков. Повреждение дугоотростчатых суставов, которые относятся к фасеточным, рассматривается как наиболее вероятная причина боли в верхней части шеи и головной боли при хлыстовой травме шеи (Lord, S. M. Barnsley, L. 2016, Zacharia I. Hillary R K. 2021)

Наиболее часто хлыстовая травма шеи возникает в дорожно-транспортных происшествиях со столкновением переднего автомобиля с автомобилем, движущимся сзади или боковом ударе, однако может происходить и по другим механизмам (виды активности, требующие повторных разгибаний шеи). Симптомы обычно включают боль и скованность в шее, которые развиваются сразу после травмы, либо отсроченно, через несколько дней. Другие симптомы включают головную боль, иррадиацию боли в спину или плечо, парестезии, общую слабость и нарушения ночного сна.

На основании набора симптомов, хлыстовые травмы шеи распределяются в следующие группы (Spitzer, W. O. Skovron, M. L. 1995):

1 степень Только субъективные жалобы на боль и скованность в шее; нет объективных симптомов;

2 степень Жалобы на боль и скованность в шее в сочетании с объективными признаками мышечно-скелетных болей: ограничение объёма движений и участки болезненности;

3 степень Жалобы на боль и скованность в шее в сочетании с неврологическими нарушениями (снижение или отсутствие глубоких рефлексов, слабость, чувствительные выпадения);

4 степень Жалобы на боль в шее сочетаются переломом или смещением позвонка.

Термин «хлыстовая травма шеи» обычно используется для обозначения повреждений 1–3 степени, повреждения 4 степени (сочетающиеся с переломами или смещением позвонков) обычно связаны с более серьёзными травмами и рассматриваются отдельно.

Хлыстовая травма шеи обычно диагностируется клинически на основании объективных данных. Наиболее часто, проведение визуализации пациентам не требуется. Для поддержки принятия клинического решения используются специальные алгоритмы: NEXUS low-risk criteria или Canadian C-spine rule.

Рисунок 12. Алгоритм оценки пациента, получившего травму шеи Canadian C-spine Rule (CCR)

Хлыстовая травма шеи часто сочетается со стойкой болью низкой интенсивности. В крупных исследованиях указывается на повышение риска боли при хлыстовой травме шеи, если предполагается материальная компенсация.

Патофизиология этого состояния остаётся непонятной. Боль в остром периоде травмы может объясняться микрокровоизлияниями или высвобождением медиаторов воспаления, однако, в ряде случаев боль может сохраняться в течение нескольких месяцев или лет.

Торакалгия

Рисунок 13 Грыжа Шморля поясничного позвонка

Боль в грудном отделе позвоночника и задней части грудной клетки в англоязычной литературе не выделяется в отдельную категорию. Механизмы и подходы к лечению боли в спине на грудном уровне сходны с таковыми на поясничном. Особенностями болей в грудном отделе, связанными с анатомическими факторами является редкое развитие компрессионных радикулопатий (ввиду небольшой высоты межпозвонковых дисков, низкой мобильности сегментов, дополнительно, ещё и по причине участия поверхности позвонков в формировании рёберно-позвоночных суставов).

Грудная клетка с грудным отделом позвоночника образуют жёсткую структуру, укреплённую дополнительно мышцами плечевого пояса. Последние чаще всего и являются причиной миофасциальной боли при первичном обращении пациента.

Чаще всего болевые синдромы бывают вызваны появлением миофасциальных триггерных точек в грудных и передней зубчатой мышцах

Указывается на возможность вовлечения структур грудной клетки — прежде всего мышц и нервных пучков — при получении хлыстовой травмы шеи. Вероятность жалоб на боль в грудной клетке пропорциональна тяжести травм шеи, она уменьшается с течением времени после получения травмы (Heneghan, N. R. Smith, R. 2018).

Дифференциальный диагноз боли в грудной клетке

Большое количество органов грудной клетки объясняет необходимость внимательного отношения к поиску причин боли в грудной клетки, отличных от миофасциальной боли

- пневмония (включая вирусную, в том числе при COVID-19) и плеврит,

- заболевания желудка и пищевода, чаще, рефлюкс-эзофагит (зависимость боли от времени приёма пищи, положения тела),

- заболевания сердца: стенокардия, перикардит, включая случаи тампонады сердца (связь с физической нагрузкой, положением тела);

- заболевания сосудов: аневризма грудного отдела аорты, тромбоэмболия лёгочной артерии (одышка, снижение артериального давления);

- невротические расстройства, при панических атаках боль в груди нередко является единственной жалобой при первичном обращении (остальные признаки из набора критериев панической атаки DSM-5[1] в общем количестве не менее 5-ти);

- герпетическая невралгия (указания на высыпания, распределённые по дерматомному типу, до или одновременно с развитием боли; возможно развитие боли без высыпаний или до их появления).

Для исключения соматических заболеваний рекомендуется оценка насыщения крови кислородом всех пациентов, обратившихся с жалобами на боль в грудной клетки, проведение объективного обследования, включая измерение артериального давления на обеих руках, проведение ЭКГ при подозрении на острый коронарный синдром.

Люмбалгия

.jpg)

Боль в поясничном отделе позвоночника делит с болью в шейном отделе позвоночника первое место в наборе миофасциальных болей.

Обследование пациента

Внешний осмотр, оценка осанки — выявление кифотической или сколиотической осанки, увеличения лордоза, признаков слабости паравертебральных мышц, мышц пояса конечностей и брюшного пресса, асимметрия расположения плеч, развития и расположения грудных мышц.

Автор текста отмечает важность мануальных навыков при обследовании пациента, важность практики массажиста/мануального терапевта для формирования мануальных навыков. С течением времени, информация, полученная при пальпации (удаление от тела врача рук, пальпирующих разные половины спины, тонус мышц, триггерные точки) становится более значимой, чем визуальная.

Неврологический осмотр направлен на выявление выпадений — двигательных, рефлекторных и чувствительных, которые могут оказывать влияние на планирование тактики ведения пациента. Оценка проводится с учётом клинических характеристик распространённых типов корешковых болей.

Косвенные признаки сдавления корешков спинного мозга проявляются в пробах, для практического использования достаточно пробы Барре — оценки амплитуды сгибания прямой ноги в тазобедренном суставе и ощущений пациента, возникающих при этом. Результат описывается в виде максимального угла между поверхностью, на которой лежит пациент, и прямой ногой, и ощущений пациента, когда достигается максимальный объём движений.

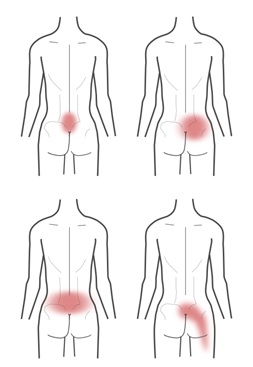

Рисунок 14 Характерные области распространения боли в пояснице

Для подтверждения симптомов раздражения корешков спинного мозга используется пальпация точек, где седалищный нерв может быть прижат к кости — точки Валле (Valleix F. L. I. 1938):

- Бедренные точки по задней поверхности бедра: верхняя — у седалищного бугра, средняя — по середине задней поверхности, и нижняя — кнутри от сухожилия двуглавой мышцы (в нижней трети бедра).

- В подколенной ямке — несколько кнаружи от её средней линии.

- Перонеальная — позади головки малоберцовой кости.

В списке приводятся клинически значимые точки. В неврологической практике точки Валле — любые места возможного прижатия нервных стволов к кости.

Для оценки объём движений в пояснице при подозрении на воспалительное поражение межпозвонковых суставов используется модифицированный тест Шобера:

- Пациент стоит прямо, спиной к исследователю, который проводит горизонтальную линию, соединяющую задние верхние ости подвздошных костей, и ставит метку посередине этой линии.

- От этой метки вверх отмеряют 10 см и ставят вторую метку. Затем пациента просят наклониться вперед и вновь измеряют расстояние между метками.

- Разница между измерениями составляет значение теста Шобера, которое в норме должно быть не менее 15 см.

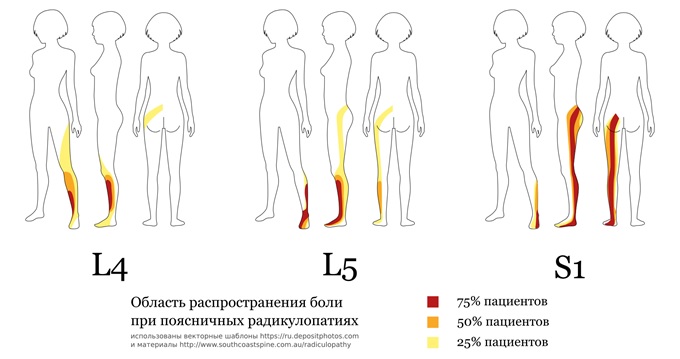

Рисунок 15 Область распространения боли при поясничных и крестцовых радикулопатиях

Таблица 4 Клинические признаки поражения пояснично-крестцовых корешков спинного мозга

|

Корешок |

Распространение боли |

Область снижения чувствительности |

Снижение силы мышц |

|

L1 |

Паховая область |

Паховая область |

Сгибания бедра (редко) |

|

L2,3, 4 |

Боль в спине, иррадиирующая в переднюю поверхность бедра, периодически — в нижнюю поверхность медиальной части бедра |

Передняя поверхность бедра, редко медиальная поверхность нижней части бедра |

Сгибание бедра, отведение бедра, разгибание в коленном суставе |

|

L5 |

Боль в спине, иррадиирующая в ягодичную область, по латеральной поверхности бедра, латеральной поверхности голени, тыльной поверхности стопы, в большой палец |

По латеральной поверхности голени, тыла стопы, межпальцевом промежутке между I и II пальцами стопы |

Отведение в тазобедренном суставе, сгибание в коленном суставе, тыльное сгибание стопы, сгибание и разгибание пальцев стопы, супинация и пронация стопы |

|

S1 |

Боль в спине, иррадиирующая в ягодичную область, в латеральную или заднюю поверхность бедра, заднюю поверхность голени, боковую или подошвенную поверхность стопы |

Задняя поверхность голени, латеральная или подошвенная поверхность стопы |

Разгибание бедра, сгибание в коленном суставе, подошвенное сгибание стопы |

|

S2-S3-S4 |

Боль в крестцовом отделе позвоночника или в ягодичной области, иррадиирующая по задней поверхности бедра или в промежность |

Медиальная поверхность ягодицы, промежность и перианальная область |

Возможна минимальная слабость в сочетании с недержанием кала и мочи, а также с сексуальной дисфункцией |

Ишиас (невралгия седалищного нерва)

Частое проявление поражения корешков крестцового и поясничного сплетения, характеризующееся болью в спине с распространением в ногу, сопровождающейся нарушениями чувствительности, двигательными и/или рефлекторными выпадениями. Ишиас характеризуется локализованной болью острого, простреливающего или жгучего характера, с распространением в области определённого дерматома в дистальном направлении (Pinto R. Z. Maher C. G. 2012).

Симптомы часто сочетаются с субъективным ощущением онемения и парестезией в области распространения боли, но обычно выходящими за пределы границ болевых ощущений. Термин «ишиас» используется клиницистами в различных случаях: некоторые обозначают им боль в ноге, распространяющуюся из поясницы; другие предпочитают ограничивать использование термина случаями, когда предполагается корешковый характер боли.

- [1]Сердцебиение, учащённый пульс

- Потливость

- Ощущение внутренней дрожи

- Ощущение нехватки воздуха, неполного вдоха, одышка

- Удушье

- Боль или дискомфорт в грудной клетке

- Тошнота или дискомфорт в животе

- Ощущение головокружения, неустойчивость, лёгкость в голове или предобморочное состояние

- Ощущение озноба или жара

- Ощущение онемения или покалывания в конечностях (парестезии)

- Ощущение нарушения ориентированности в пространстве и собственной личности (дереализация)

- Страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок

- Страх смерти